Wir danken Prof. Dr. Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (Universität Bielefeld), für seinen Redebeitrag und die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

Warum zivilgesellschafliche Solidarität jetzt wichtig ist.

Rede zur Mahnwache vor der Bielefelder Synagoge Beit Tikwa am 11. Juli 2025

Dank

Ich danke, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, die jüdische Gemeinde nimmt es freundlich entgegen. Ich bin gerne hier. Ich erinnere mich noch, als wir vor drei Jahren in der Synagoge viele Ukrainerinnen und ihre Kinder begrüßt haben. Das war ein solidarischer Akt der jüdischen Gemeinde. Vielleicht müssen wir angesichts dieser Erinnerung auch mahnen, dass der Antisemitismus in Russland und die antisemitischen Angriffe des russischen Präsidenten auf die Ukraine ein Teil des Krieges sind. Putin greift Präsident Selensky und auch den ukrainischen Chef

des Präsidialamtes Jermak ständig und immer heftiger als ‚Juden‘ an. Auch in Russland grassiert seit Jahren ein rassistischer Antisemitismus. Es ist auch ein Krieg gegen Jüdinnen und Juden, und es ist eine faschistisch anmutende Rassenideologie, mit der der Krieg begründet wird. Allein in der Erinnerung an die Solidarität, die die jüdische Gemeinde in Bielefeld – gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen – schenke ich gerne ein paar Worte, die sie alle hoffentlich stärken, gerade dann, wenn andere schwach werden.

Und eigentlich bin ich eh verpflichtet, hier zu stehen, weil es um die Würde geht. Das Grundgesetz verpflichtet uns im allerersten Artikel dazu. Wir müssen die Würde der anderen herstellen, gerade jener, die angegriffen werden. Nur so funktioniert, wie Avishai Margalit meint, die anständige Gesellschaft, die wir als Demokratie bezeichnen.1

Ich habe daher Respekt vor allen, die hier sind. Ich spreche gerne meine Hochachtung für alle aus, die zu den Mahnwachen gekommen sind und die in Zukunft kommen. Und ich danke der Polizei, die uns hier schützt, auch wenn es unbegreiflich bleibt, in einem Land zu leben, in dem eine Synagoge bewacht werden muss.

Wir sind zur Mahnung hier – uns selbst zu mahnen und andere

Im Alt-Hebräischen lässt sich „Mahnung“ nicht mit einem Wort beschreiben. Es kommt auf den Kontext an, daher werden mehrere Begriffe verwendet, um zu bezeichnen, was gemeint ist. Möglich wäre es, Mahnung mit „תְּשׁוּבהָ לְחיִוּב“ (T’shuva L’Chiyuv) zu übersetzen. Das bedeutet wörtlich „Antwort auf eine Verpflichtung“ oder „Erwiderung einer Forderung“.

Wir fühlen uns verpflichtet. Wir antworten auf die Forderung, die sich aus dem Zustand unserer Gesellschaft ergibt. Wir sind in Zeiten angelangt, in denen wir andere und vielleicht auch uns selbst besonders schützen müssen. Ich stehe hier auch für jüdische Kolleginnen, die derzeit nicht mehr oder nur in großer Angst ihren Arbeitsplatz betreten können.

Die Mahnwache ist eine Verpflichtung für uns, und sie tut heute bitter Not. Es ist gut, wenn wir immer wieder überlegen, ob Mahnwachen überhaupt Sinn machen. Ich meine, es ist hohe Zeit, sich zu zeigen. Hier, am Arbeitsplatz, in der Schule, der Uni, dem Verein, den Plätzen.

Gerade jetzt! Gerade morgen, gerade übermorgen, gerade danach

Die Behörden melden seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober – einer Organisation, die immer noch nicht ihre Waffen niedergelegt hat und vielleicht auch gar nicht daran denkt – einen massiven Anstieg an antisemitischen Hasstaten. Es geht um alle Formen der Gewalt, auch solche, die sich in Nötigung, Bedrohung und Androhungen zeigen. Auch jene, die sich in einer Einschränkung von Freiheit zeigen, in einer Gesellschaft, die eine freiheitlich demokratische Grundordnung hat.

Analog wie digital ist der Hass gestiegen und mit dem Hass haben die Zustimmungen zu antisemitischen Einstellungen zugenommen. Der Hass braucht Einstellungen. Sie sind Ausdruck von Werthaltungen und von Erwartungen, die ihrerseits Handlungsabsichten vorbereiten. Antisemitismus ist eben keine harmlose Einstellung.

Einige der Taten sind und werden dokumentiert. Sie kommen in das Hellfeld. Vieles an Antisemitismus ist im Verborgenen, im Dunkelfeld, kommt nie in eine Statistik. Darum mahnen wir hier auch die Behörden, Forschungseinrichtungen, Schulen und öffentliche Einrichtungen, den Antisemitismus sorgsam zu dokumentieren und Einrichtungen, die das tun, zu unterstützen.

Der Antisemitismus, den wir beobachten, ist wieder angestiegen, seit dem 7. Oktober und wie zu erwarten insbesondere der israelbezogene Antisemitismus. Der Antisemitismus ist an den extremen Rändern brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber er ist es auch und gerade in der Mitte als perfide Akzeptanz.

In unserer Mitte-Studie 20232 wie auch in der Leipziger Autoritarismusstudie3, die nach dem 7. Oktober 2024 erhoben wurde, weisen circa 9 Prozent in der Bevölkerung eine manifeste antisemitische Weltsicht auf. Aber es sind eben auch um die 20 Prozent, die meinen, es stimme teils-teils, dass „Juden zu viel Einfluss haben“, dass sie „versuchen, Vorteile aus der Vergangenheit zu ziehen“, die meinen, „Juden arbeiten mit üblen Tricks und hätten etwas Eigentümliches und Besonderes an sich, was sie unpassend zu uns machen würde.“ 23 Prozent meinen klar und eindeutig, dass „Israels Politik in Palästina genauso schlimm ist wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg.“

Einige Zustimmungen kommen obendrauf, denn unsere Analysen zeigen, dass jene, die „teils-teils“ zustimmen, eher zur Zustimmung neigen, wenn es darauf ankommt. Der Graubereich wächst. Der Glaube, dass im Antisemitismus ja auch ein Körnchen Wahrheit steckt, sitzt tief in der deutschen Kultur.

Und in der Leipziger Autoritarismusstudie, die nach dem 7. Oktober durchgeführt wurde, kommt heraus, dass der Westen der Republik im Gegensatz zum Osten zugelegt hat. Hier im Westen steigt der Antisemitismus stärker als im Osten an. Aber im Antisemitismus – das habe ich vor vielen Jahren mal ermittelt – wächst angesichts der Studien zum Antisemitismus auch die Einheit in Deutschland.

Bauen wir auf die nachkommende Generation!?

Ich muss leider auch berichten, dass wir nicht mehr unbedingt auf die nachkommenden Generationen, die in Vielfalt und unter besseren Bildungsbedingungen aufwachsen, bauen können. Wir beobachten in Studien, dass gerade die jüngeren Menschen heute mehr als in den letzten 10 Jahren dem Antisemitismus zustimmen.

Einerseits greifen Jüngere die Berichte aus dem Nahostkonflikt auf und meinen stärker, dass man verstehen könne, dass man was gegen Juden hat, „bei dem, was Israel tut“. Andererseits aber beobachten wir auch in unseren Studien zur Erinnerung, dass Geschichte und Erinnerung an den Nationalsozialismus verloren gehen.4 Das Wissen versiegt, die Bildung fehlt, das Erinnern trocknet ein und dörrt aus.

Das trifft auch auf alle anderen zu: Seit dem letzten Jahr ist der Anteil jener, die einen Schlussstrich möchten – es sind 38 Prozent –, höher als jener, die es ablehnen, dass es einen Schlussstrich unter die Geschichte der Schoah gibt. 16 Prozent der Leipziger Autoritarismusstudie stimmten im letzten Jahr direkt sowie 31 % teils-teils (also fast jede/jeder Zweite) der Meinung zu: „Der deutsche Schuldkomplex behindert den Freiheitskampf der Palästinenser.“

Die Akzeptanz antisemitischer Stereotype, Vorurteile und Menschenfeindlichkeiten nimmt zu.

Die Akzeptanz von Gewalt nimmt zu.

Die Gewalt nimmt zu.

Die Erinnerung versiegt.

Das alles dringt die Grauzone der Mitte.

Jüdinnen und Juden wissen, dass hinter den Gardinen die Zuschauer sitzen, jene, die sich nicht empören, wenn jemand krakelt: Hitler war ja eigentlich ein Kommunist.

Vielleicht mahnen wir jetzt schon, über Mitschuld heute nachzudenken, um nicht morgen wieder rückblickend bei der Frage der Schuld zu versagen. Die Geschichte des Antisemitismus hat mich gelehrt, dass „harmlos“, „normal“, „egal“ Worte sind, die uns im Kontext des Antisemitismus zutiefst beunruhigen sollten.

Im Rechtsextremismus eingebettet normalisiert sich der Antisemitismus. Und unsere Forschungen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zeigen auch eindeutig, der Antisemitismus macht nicht vor anderen Menschenfeindlichkeiten Halt.5 Diejenigen, die Jüdinnen und Juden angreifen, hassen auch viele andere.

Das wissen jüdische Menschen.

Antisemitismus schmerzt, beschädigt, verletzt – direkt, indirekt, latent, im Alltag

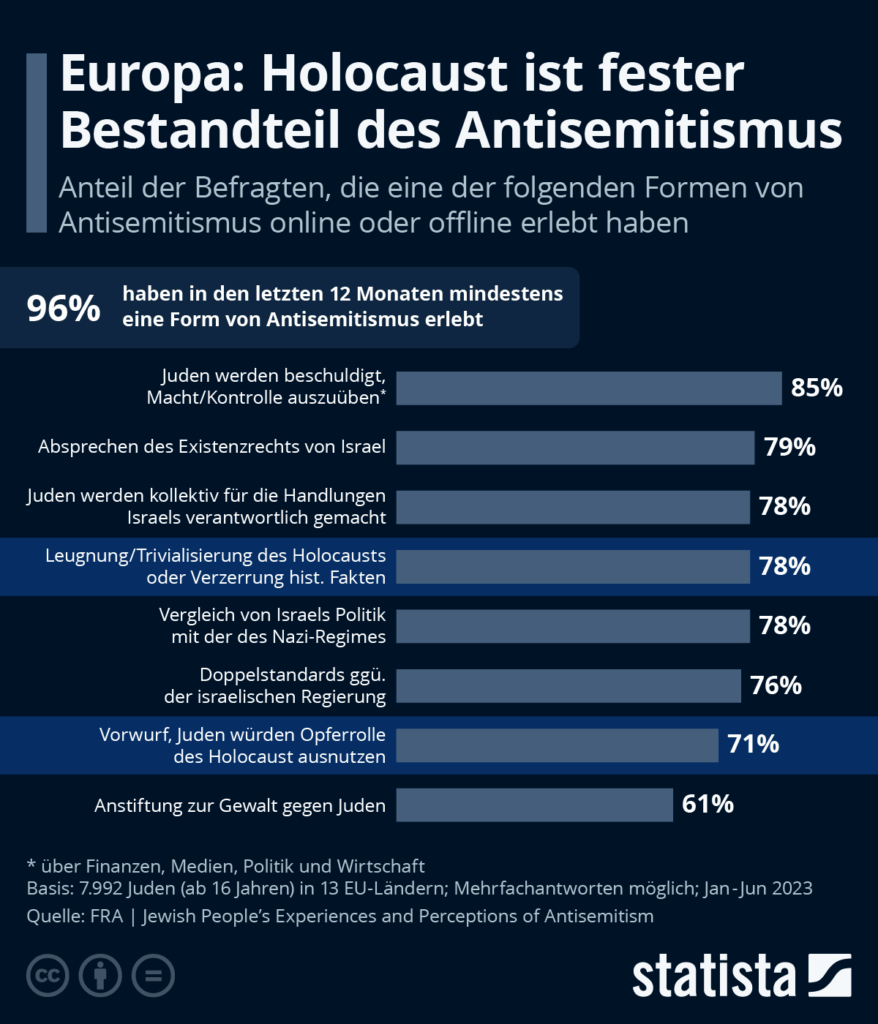

Alles, was ich beschreibe, kommt an bei den Jüdinnen und Juden, trifft sie; nicht nur als Gewalt, die von hochradikalisierten Extremistinnen und Extremisten ausgeübt wird. Zuletzt hat die Studie der European Agency for Fundamental Human Rights im Jahr vor dem 7. Oktober ermittelt, dass 96 Prozent der fast 8.000 befragten Jüdinnen und Juden in der Studie mindestens eine Form von Antisemitismus erlebt haben (siehe Abbildung 1).6

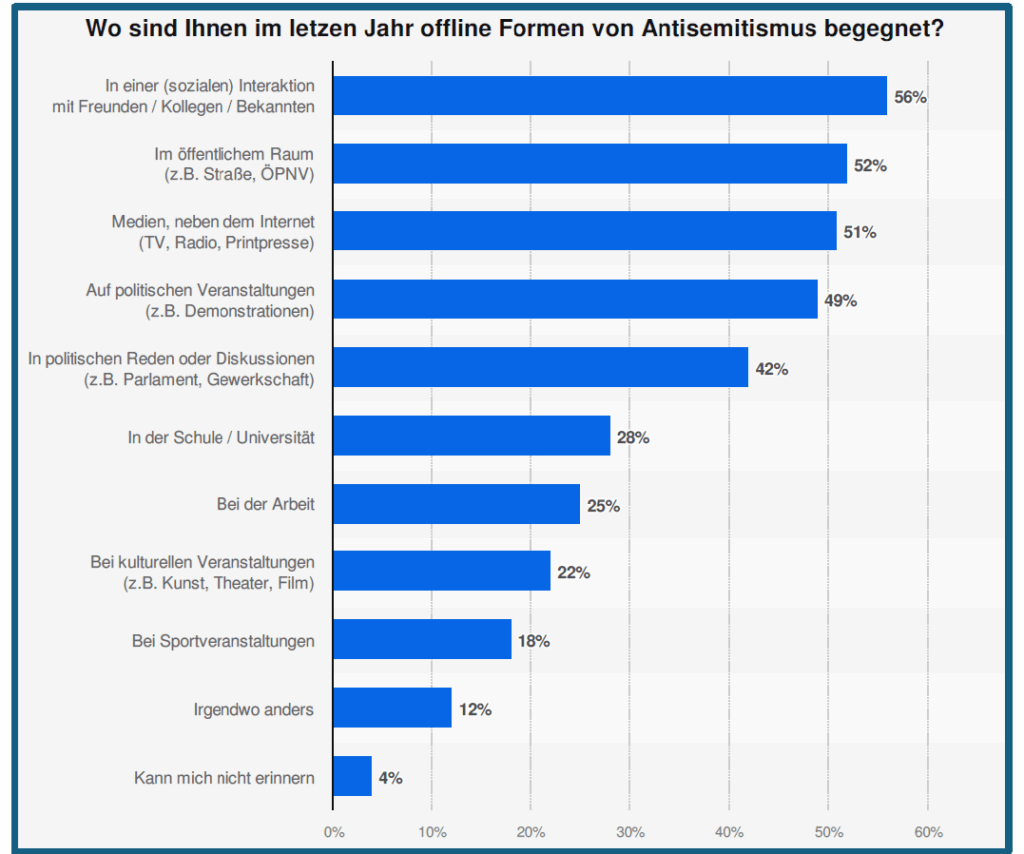

Die FRA hat ebenfalls ermittelt, wo den Menschen Antisemitismus begegnet: Überall! Im Alltag in Begegnungen mit Freunden, Kollegen, Bekannten, im öffentlichen Raum, Medien, Veranstaltungen und vielen Alltagsräumen und -bereichen mehr (siehe Abbildung 2).

Kommt es angesichts dessen nicht noch mehr auf die Solidarität mit Jüdinnen und Juden in dieser Zeit an?

Wir sind stolz auf unsere Demokratie, auch wenn das Misstrauen gegenüber der Demokratie zunimmt. Aber Demokratie ist kein Lippenbekenntnis. Sie hängt zutiefst vom Prinzip der Solidarität ab. Und nun erscheint ein weiterer Stolperstein. Die Entwicklungen mit Blick auf den Antisemitismus bedeuten auch: Die Zeiten sind nicht einfach für Solidarität.

Es ist bekannt, dass Krisenzeiten Solidarität mindern. Die Solidarisierungsthese besagt, dass in Krisenzeiten die Solidarität abgesenkt wird und jeder Grund – „Schaut was Israel macht, geht es denen nicht gut genug“ – gerne aufgegriffen wird.

Eigentlich müssten sich in Krisen zivilgesellschaftliche Gruppen stärker engagieren. Eigentlich muss durch Engagement die demokratische Gemeinschaft gestärkt werden. Krisenzeiten machen uns aber leider auch anfällig für Solidaritätsabzüge, obwohl gerade sie zugleich den Wunsch nach Solidarität freisetzen.7

In unserer Mitte-Studie aus dem Jahr 2023 meinten 68,5 Prozent der Befragten: „Angesichts der Krisen sollte die Gesellschaft solidarisch mit den Schwächsten sein.“ Das ist eine Chance, die aber mit Handlungen einhergehen sollte, um nicht als Lippenbekenntnis zu verenden.

Daher stehen wir hier aus Solidarität

Wir wissen, warum. Wir sind solidarisch mit den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Mit den Opfern der Gewalt, mit den Verwandten. Mit den Geiseln, die die Hamas noch hat. Ja, wir sind auch solidarisch mit den unschuldigen Kriegsopfern, wie es viele sind. Und wir rechnen nicht Opfer gegen Opfer. Wir denken aber – ich wiederhole es – eben auch daran, was wäre, wenn diejenigen, die Jüdinnen und Juden angreifen, verfolgen und töten, die Waffen niederlegen. Wir versuchen, das zu üben, was Not tut: Solidarität.

Solidarität ist ein großes Wort. Was ist gemeint? Was kann es meinen?

Solidarität bedeutet gegenseitige Unterstützung. Sie beruht auf gemeinsamen Werten, Gefühlen, Empathie und einem Konsens über Interessen und Ziele. Es handelt sich um die Anerkennung, dass wir an einem Strang ziehen.

Das Solidaritätsprinzip betont die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze, und dass Gesellschaften nur dann gut funktionieren können, wenn jede und jeder Einzelne versteht, dass er für sein eigenes Wohl und seinen Fortschritt sich auch aktiv an der Verwirklichung eines Gemeinwohls beteiligt. „Diese Rolle besteht oft

darin, Ressourcen zu teilen, und manchmal bedeutet es auch die Begrenzung individueller, vielleicht unrealistischer Bestrebungen“, wie der Ökonom Borna Jalsenjak (2020) meint.8

Es geht um Loyalität, Vertrauen, Fairness und Notwendigkeiten.

Was motiviert die Solidarität?

Es sind oft Gefühle, die nicht täuschend sind, sondern sich auf das richten, was gerade passiert. Es braucht Mitfühlen und die Gewalt und das Leiden sind echt, lassen sich nicht einfach wegblenden. Solidarität kann durch empathischen Altruismus, einen Sinn für Gerechtigkeit oder ein Gefühl der Verpflichtung, auch der moralischen Pflicht, motiviert sein. Es braucht eine wahrgenommene Ähnlichkeit, ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Identität. Daher stehen wir hier. Wir fühlen uns angesichts der Gewalt und der Verdrehungen der Geschichte zugehörig zu jenen, die wieder zur antisemitischen Zielscheibe der Ideologien werden. Wir hoffen, dass wir uns identifizieren dürfen. Solidarität ist aber motiviert durch klare Vorstellungen von Gerechtigkeit und sie ist motiviert durch ein Pflichtgefühl. Sie ist so schwer, weil sie anstrengend ist. Hinnehmen und weggucken ist so einfach. ABER!

Antisemitismus verlangt Solidarität

Wir wissen und können darauf bauen, dass Solidarität ein wichtiger Bremsfaktor für den Antisemitismus ist. In der Mitte-Studie 2023 zeigt sich: Wer der Meinung ist: „In Krisenzeiten wie diesen kommt es darauf an, dass die Gesellschaft solidarisch mit den Schwächsten ist“, ist statistisch signifikant weniger stark antisemitisch orientiert, das heißt, sie oder er denkt weniger, dass Juden „durch ihr Verhalten

an ihrer Verfolgung selbst schuld sind, sie Vorteile aus ihrer Vergangenheit suchen, man verstehen kann, dass man was gegen Juden hat angesichts der Politik in Israel.“

Es geht nicht um singuläre Solidarität, sondern um unsere Solidarität mit denen, die durch die Bedrohungen, Herabwürdigungen, Vorurteile und rassistischen Bilder schwach gemacht werden. Solidarität ist nach unseren Analysen ein Element eines zentralen Modus der Krisenbewältigung, der die Demokratie stärkt in Offenheit und Vielfalt und sie nicht mit einer völkischen Idee der Schließung der Gesellschaft und Abschottung vor Fremden verbindet. Das ist der andere Krisenmodus in Deutschland.

Darum wird hier auch diese Vielfalt und Offenheit bewacht, die mit der Synagoge und dem jüdischen Leben realisiert wird.

Jetzt nicht nachlassen, auch wenn wir vielleicht müde werden! Wer über Solidarität forscht, nachdenkt oder redet, kommt nicht an der Solidaritätsmüdigkeit vorbei. Gemeint ist ein nachlassendes Interesse, anderen zu helfen. Das ist im Zusammenhang mit langanhaltenden Notsituationen nicht ungewöhnlich.

Solidaritätsaktionen neigen dazu nachzulassen, wenn die Zeit vergeht und sich langsam die Ressourcen erschöpfen. Die Aufmerksamkeit der Menschen kann sich auf andere, gleichzeitige Krisen richten. Die Vorstellung einer nicht enden wollenden Krise führt leicht zu Hoffnungslosigkeit, Angst, Negativität und einer ermüdenden Solidarisierung. Das Gefühl, ständig mit irgendeiner Art von Nofall,

Kontrolllosigkeit, Krisen und globalen Schocks konfrontiert zu werden und dass Leiden kein Ende nimmt, befördert Rückzüge und Desinteresse, was Populisten und Extremisten zu nutzen wissen.

An der Solidarität zehren Gefühle der Bedrohung, Angst und Furcht, gerade in Gesellschaften, die auf Stabilität und Sicherheit bauen, gerade in Zeiten, in denen die Sicherheitsversprechen umso populärer werden, je stärker die Ungewissheiten sind.

Und negative Botschaften und Bilder in den Medien verstärken all das, ebenso wie kontinuierliche Nachrichteninhalte, die sich auf negative Botschaften konzentrieren. Sie tragen zur Mitleidsmüdigkeit und zur Erosion der Solidarität bei. Aber in dem Maße, in dem andere müde werden, aber gerade angesichts der Menschenfeindlichkeit können wir auf Empfehlungen hören und hoffen, wie Solidarität

gestärkt werden kann.

Die EU hat evidenzbasiert Empfehlungen, die ich für heute noch einmal gelesen habe, weil wir uns ja vielleicht auch als Europäerinnen und Europäer verstehen und der Antisemitismus, den wir hier mit Sorge betrachten, eh europäisch ist, eh eine globale Bedrohung ist.9

Erstens: Solidarität steigt mit den Kommunikationsbemühungen.

„Eine konsequente Kommunikation, die Positivität vermittelt und ein Gefühl der kollektiven Fähigkeit zur Überwindung von Schwierigkeiten vermittelt, kann ein Gefühl der Solidarität und der gemeinsamen Verantwortung stärken. Es ist auch wichtig, die Ängste der Öffentlichkeit anzuerkennen und auf sie einzugehen.“

Zweitens: Solidarität kann durch Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Spannungen gestärkt werden, also des Antisemitismus in unserem Falle.

„Reden und Zitieren allein werden die Einstellung der Menschen nicht ändern. Die Regierungen müssen zeigen, dass sie die Situation im Griff haben. Dazu müssen sie die zugrundeliegenden Ursachen verstehen, in Maßnahmen investieren, die sich mit ihnen befassen, und über die Bemühungen zur Bewältigung der Probleme informieren.“ Also mahnen wir die Regierungen!

Drittens: Gegen Desinformation vorgehen und Vertrauen aufbauen.

„Der Zweck von Desinformation ist es, bestehende Ängste und Befürchtungen zu verschärfen und das Vertrauen in Institutionen und Führung zu untergraben. Die Bereitstellung von Fakten und die proaktive Verbreitung von falschen Informationen müssen Teil der Bekämpfung von Desinformationen sein.“ Also mahnen wir,

systematisch Desinformation zum Antisemitismus zu bekämpfen! Und wir nehmen uns vor, uns gegenseitig gut und sorgsam zu informieren.

Keine schlechten Vorschläge. Wir mahnen, sie umzusetzen, im Land, hier in dieser Stadt!

Seien wir solidarisch. Solidarität heißt für mich auf der Grundlage all unserer Beobachtungen zum Antisemitismus auch:

Antisemitismus und Missachtungen bekämpfen!

Jüdisches Leben verstehen wollen!

Angst verstehen wollen!

Anständig sein und Würde geben!

Zivilcourage zeigen, nicht nachlassen!

Die Solidarität kann symbolisch sein, sie kann sich im Handeln zeigen, wir wissen das. Die Solidarität, die wir heute zeigen, ist eine, die Vielen gilt. Wir stehen hier exklusiv für die jüdische Gemeinde, aber wir schließen die vielen Opfer von Hass hoffentlich ein. Jüdinnen und Juden wissen: Wenn der Antisemitismus akzeptiert wird, dann ist der Hass gegen sie und das Judentum einzigartig, aber er öffnet für anderen Hass. Wir können das in unseren Studien zeigen. Jüdinnen und Juden haben uns das in der Studie „Jüdische Perspektiven auf den Antisemitismus“ bestätigt.10 Und wir vergessen nicht, wie wichtig gerade die Bekämpfung des Antisemitismus ist angesichts der Tatsache, dass Menschenfeindlichkeiten auf andere überspringen.

Solidarität braucht am Ende immer Hoffnung.

Wir stehen hier vielleicht auch, weil wir eben nicht aufgeben, sondern Hoffnung schaffen möchten. Woher nehmen in diesen Zeiten? Und hier verkehrt sich, die unser Mahnen. Es sind Jüdinnen und Juden, die uns mahnen. Die Jüdinnen und Juden in diesem Land haben mich daran erinnert. Charlotte Knobloch schreibt in dem Buch „Rechtsextrem, das neue Normal?“11 in einem Abschnitt mit dem schönen Kapitelnamen „Bildung und Vertrauen“:

„Auch wenn es gelingt, der Bedrohung (durch die AfD) wieder Herr zu werden und wenn unser demokratisches System seine Feuerprobe besteht, bleibt es entscheidend wichtig, dass Politik und Zivilgesellschaft an der Seite der Minderheiten und allen voran der jüdischen Gemeinschaft stehen. Vertrauen ist schnell zerstört, aber es wiederherzustellen wird viele Jahre brauchen. Als jüdische Repräsentantin, die daran mitwirken und selbst miterleben durfte, wie die Gemeinden in Deutschland wieder Fuß gefasst haben, wünsche ich mir mit ganzem Herzen, dass jüdisches Leben in diesem Land nicht nur eine Gegenwart, sondern auch eine Zukunft hat. Dafür muss mehr als bislang in ein Miteinander investiert werden – beileibe nicht nur im finanziellen Sinne. Die Frage, ob ich dieses positive Szenario für

realistisch halte, kann und will ich nicht beantworten. Die Frage, ob ich an die Menschen in diesem Land genug glaube, um die Hoffnung nicht aufzugeben, beantworte ich dagegen mit einem klaren Ja.“

Die Menschen, die hier leben und bedroht werden, geben uns Mut. Dafür habe ich zu danken und daher stehen wir hier nicht nur mahnend, nicht nur als Schutzwall, sondern auch dankbar.

- https://www.suhrkamp.de/buch/avishai-margalit-politik-der-wuerde-t-9783518296417 ↩︎

- https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023 ↩︎

- https://www.boell.de/de/leipziger-autoritarismus-studie ↩︎

- 4 https://www.stiftung-evz.de/was-wir-foerdern/memo-studie/ ↩︎

- https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/214192/gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit/ ↩︎

- https://fra.europa.eu/en/publication/2024/experiences-and-perceptions-antisemitism-third-survey ↩︎

- https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/556128/krisen-unsicherheit-und-extremrechte-

einstellungen/https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/556128/krisen-unsicherheit-und-extremrechte-

einstellungen/ ↩︎ - Jalsenjak, B. (2020). Principle of Solidarity. In: Idowu, S.; Schmidpeter, R.; Capaldi, N.; Zu, L.; Del Baldo, M.; Abreu, R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. ↩︎

- https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134391 ↩︎

- https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Aktuelles/Pressemitteilungen/Studie_juedische_Perspektiven_

Bericht_April2017.pdf ↩︎ - https://www.piper.de/buecher/rechtsextrem-das-neue-normal-isbn-978-3-492-07317-2 ↩︎